琴平(ことひら)町 −こんぴら参り−

|

「こんぴらさん」として親しまれ、全国の金比羅神社の総本山である金刀比羅宮。そのお参りの様子がテーマになったふたです。参道の長い石段を歩いて登る人、駕籠に担がれて登る人、参道脇に建つお土産物屋などが描かれています。周囲には、町花に制定されているサクラの花びらが描かれています。 |

|

こんぴらさん門前にて。 ふたにも描かれてるように、こんなふうに駕籠に担がれて詣でるのもこんぴらさんの名物らしい。石段を上がらなければならないため、駕籠は横向きになるのでしょう。 |

|---|

|

門前にあった、いかにも老舗といった感じのうどん屋さん「虎屋」。讃岐名物のうどんを一杯なんて、お参り前の腹ごしらえにはちょうど良さそう。 |

|---|

|

|

|

|---|---|---|

| 一乃坂鳥居前にて。備前焼の狛犬が鎮座して、これから石段を登ろうとする人を見守ってくれます。お参りのための藁ぞうりや菅笠も売られていました。 | ||

|

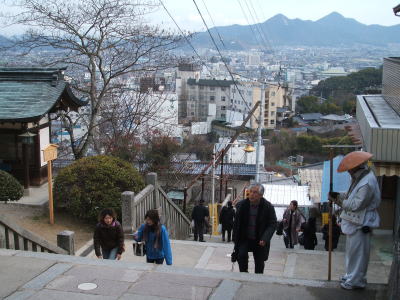

石段は奥社まで登ると1368段。大門前で振り返って見ると琴平の町並みが遠くまで見渡せました。登ってくる人たちは皆、息も絶え絶え。ここで少し休んで先をまた登ります。 |

|---|

|

大門をくぐると本当の神域。ここでは、昔から特別に営業を許可された五人百姓という露天が、大きな傘を広げて営業しています。売っているのはどの露天も「加美代飴」。お土産物屋といってもどこか神聖なたたずまいを感じます。ここから先はもうお土産物屋はありません。 |

|---|

|

書院では「金刀比羅宮 書院の美 応挙・若冲・岸岱から田窪まで」と題して屏風絵、ふすま絵の展覧会をやっていました。絵画が好きなHigurasiはもちろん観覧しましたが、靴を脱いでお座敷を周るので足元が寒かった〜 |

|---|

|

石段をさらに登るとやっと旭社(あさひのやしろ)にたどり着きました。境内には厳かな雰囲気がただよっていて、二層入母屋造の大きな社殿には圧倒されますが、ここはまだ本宮ではありません。休憩してあともう一息、石段を登ります。 |

|---|

|

|

|

|---|---|---|

| 最後の石段を登って本宮へ。本宮は意外と小さかった... 金刀比羅宮は本来は海の神様として信仰されてきた神社なのですが、鳥居に「しあわせさん こんぴらさん」とあるように、今はまさに庶民がささやかな幸福をお願いするための神社になっているようです。 |

||

|

展望台からの見晴らしは最高! 左端にコブのように見える山は讃岐富士と称される飯野山。 |

|---|

|

|

|

|---|---|---|

| 金刀比羅宮は海の神様が祀られています。絵馬殿には、航海の安全を祈願して漁船や商船の写真や絵がたくさん奉納されていました。でもなぜ海から遠いこの地に海の神様が祀られているのか...こんぴら信仰が高まった中世ごろ、塩飽水軍や瀬戸の漁民らが海難を救われたという話が口コミで伝わったのがきっかけなのだそうです。 | ||

|

鞘橋(さやばし)−屋根付きの橋が参道入り口近くにありました。でも実際渡れるわけではなく、10月10日の金刀比羅宮大祭のときに神輿を通すときだけ使われるそうです。唐破風の屋根を乗せた木造の反り橋は、いかにも「神様が渡る」という厳かな感じがします。 |

|---|

|

高灯籠−琴電琴平駅横に建っているこの灯籠は、1860年に建てられたもの。高さ27.6メートルというから当時としては目立つ建物だったことでしょう。海から10キロあまりも離れているのに、丸亀沖を航行する船の目印になったそうです。 1世紀半を経た建築物の、そのフォルムの美しさにはとても心惹かれるものがありました。 |

|---|

撮影日:2008年1月26日